我们将今年全球经济增速的预测值维持在3.2%不变,将明年的预测值小幅调高至3.3%。但在这一表象之下,全球经济自4月《世界经济展望》发布以来已出现多项显著变化。

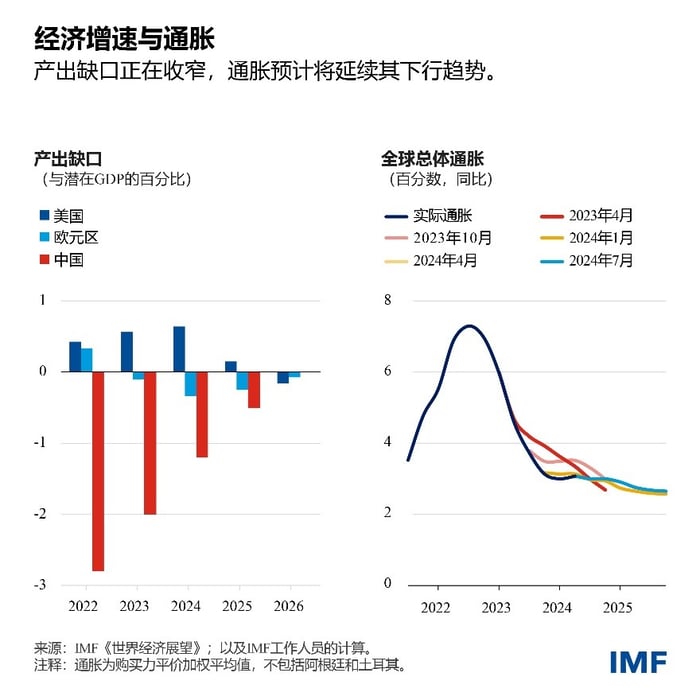

随着产出缺口的弥合,主要发达经济体的增速正日趋一致。在经历2023年的强劲增长后,美国经济不断显现降温迹象,尤其是在劳动力市场。同时,在去年几近零增长之后,欧元区经济有望出现回升。

亚洲新兴市场经济体仍是全球经济的主要动力。印度和中国的增速预测值上调,几乎贡献了全球增长的一半。然而,未来五年的经济前景仍然疲弱,这主要是因为亚洲新兴经济体的增长势头将减弱。预计到2029年,中国的经济增速将放缓至3.3%,远低于其目前水平。

与4月的预测一致,我们预计今年全球通胀将从去年的6.7%放缓至5.9%,大致有望实现软着陆。但在部分发达经济体(尤其是美国),通胀下行的进展已经放缓,且风险偏向上行。

在我们最新的《世界经济展望》更新中,我们发现风险总体上保持平衡,但两种近期下行风险已进一步凸显出来。

首先,发达经济体降通胀面临进一步挑战,可能迫使包括美联储在内的各国央行在甚至更长的时间内将借贷成本维持在更高水平。这将使整体增长面临风险,美元的上行压力将增加,新兴和发展中经济体也将遭受不利的溢出效应。

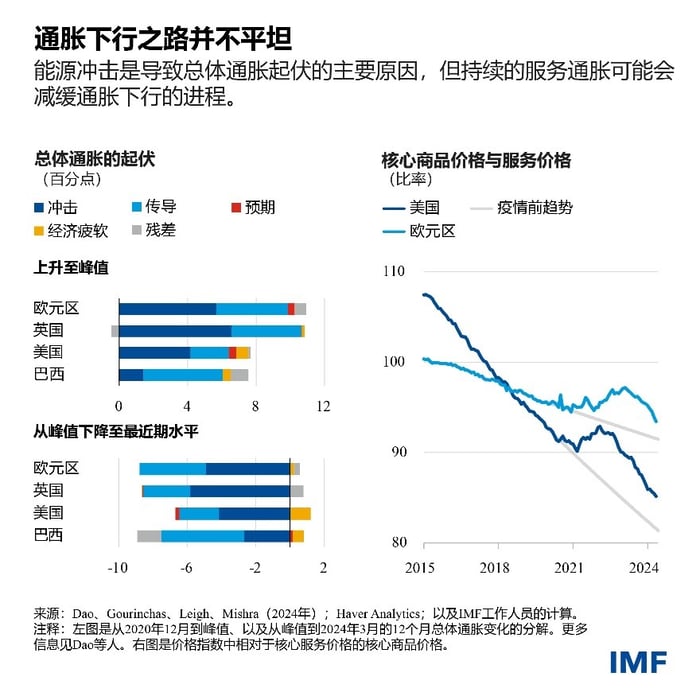

不断增加的实证证据(包括我们自己的部分证据)指出,全球的“总体”通胀冲击(主要是能源和粮食价格)在推动许多国家通胀大幅上升及其随后的下降方面发挥了重要作用。

好消息是,随着总体冲击的消退,通胀已经下降,但没有出现衰退。坏消息是,许多国家的能源和粮食价格通胀现在几乎回到了疫情前的水平,而总体通胀还没有。

正如我之前所强调的,其原因之一在于商品价格相对于服务价格而言仍然很高,这是疫情造成的遗留问题——其在一开始提振了商品需求,但抑制了商品供给。这使得服务价格变得相对更加便宜,从而增加了其相对需求——这进一步增加了提供服务所需的劳动力的需求。服务价格和工资也因此面临上行压力。

实际上,就通胀下行路径而言,服务价格通胀和工资通胀是令人担忧的两个主要领域,许多国家的实际工资现已接近疫情前的水平。除非商品通胀进一步下降,否则,服务价格和工资水平的上涨可能会使总体通胀持续高于合意的水平。即使不发生进一步冲击,这对软着陆情景而言也会是一项重大风险。

第二,我们需要更直接地应对财政挑战。公共财政的恶化让许多国家相比疫情前所预见的更加脆弱。当务之急是逐步、可信地重建财政缓冲,同时仍对最脆弱的群体提供保障。此举将释放资源以满足新出现的支出需求,例如气候转型或国家安全、能源安全等。

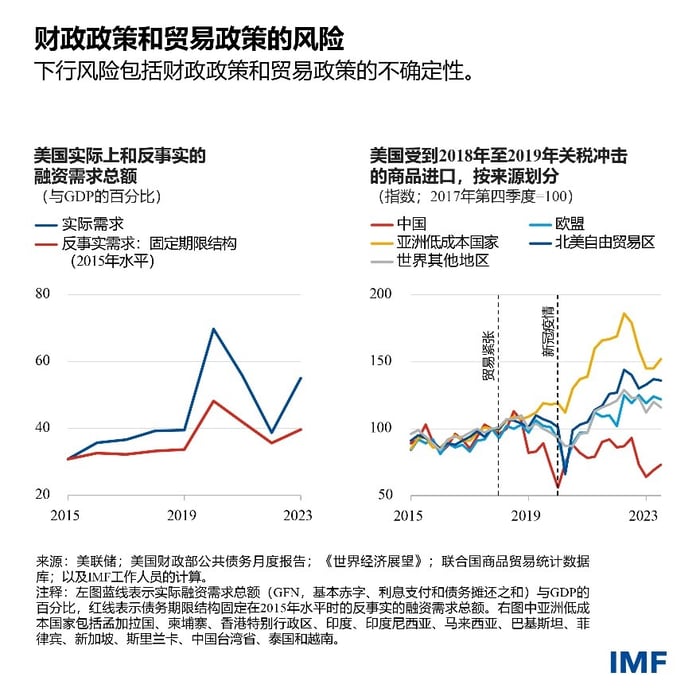

更重要的是,更为强大的财政缓冲能够为应对意外冲击提供所需的财政资源。但我们做的太少,这放大了经济政策的不确定性。在太多国家中,预计将开展的财政整顿在很大程度上都不够充分。令人担忧的是,像美国这样的国家,在充分就业的情况下,仍然继续保持着稳步推高其债务率的财政立场,这给美国国内和全球经济都带来了风险。美国对短期融资的依赖加深,也令人担忧。

随着债务上升、经济增速放缓和赤字增加,许多国家的债务形势很容易恶化,在市场推高政府债券利差的情况下尤其如此;而这将带来金融稳定风险。

不幸的是,经济政策的不确定性不仅局限于财政领域。我们的多边贸易体系正在逐渐解体,这是另一个关键问题。现在,越来越多的国家正各自为政,实施单边关税或产业政策措施——而这些措施是否符合世界贸易组织的规则,至少是令人怀疑的。我们可以改进尚不完善的贸易体系,但这种单边措施的大幅增加不太可能带来持久、共享的全球繁荣。其只会扭曲贸易和资源配置,催生报复措施,削弱经济增长,降低生活水平,并使应对气候转型等全球性挑战的政策更加难以协调。

相反,我们应重点关注以可持续的方式改善中期增长前景,包括提高国家内部和各国之间的资源配置效率,提供更好的教育机会、实现机会平等,开展更快、更绿色的创新,以及建立更强有力的政策框架。

宏观经济力量——合意的国民储蓄和国内投资,以及全球资本回报率——是外部平衡的主要决定因素。如果这些失衡的规模过大,贸易限制措施不仅将产生高昂代价,而且在解决宏观经济问题的底层原因方面将是无效的。贸易工具在政策工具箱中占有一席之地,但由于国际贸易不是零和博弈,因此应始终在多边框架内谨慎加以使用,并纠正已发现的扭曲现象。不幸的是,我们正愈发偏离这些基本原则。

正如布雷顿森林体系成立八十年来所展现出的那样,建设性的多边合作仍然是确保所有人享有安全和繁荣的经济的唯一途径。