女性のエンパワーメントが日本と韓国の出生率と経済成長を押し上げうる

2024年5月21日

浅尾耕平、徐腾腾、徐欣 著

日本と韓国の女性は、キャリアと家庭を両立させる上で、特に難しい課題に直面している。若い女性の多くは、同僚の女性たちが、結婚や出産後に昇進が遅れたり、家事の分担をめぐる問題に対処したり、適切な保育を見つけるのに苦労したりしているのを目の当たりにしている。より広い居住スペースや、子どもに競争力のある教育を受けさせることの費用を含め、子育てに関する金銭的負担も、夫婦が家族を増やすかどうか決定する上で影響を及ぼす追加的な要因のひとつとなっている。

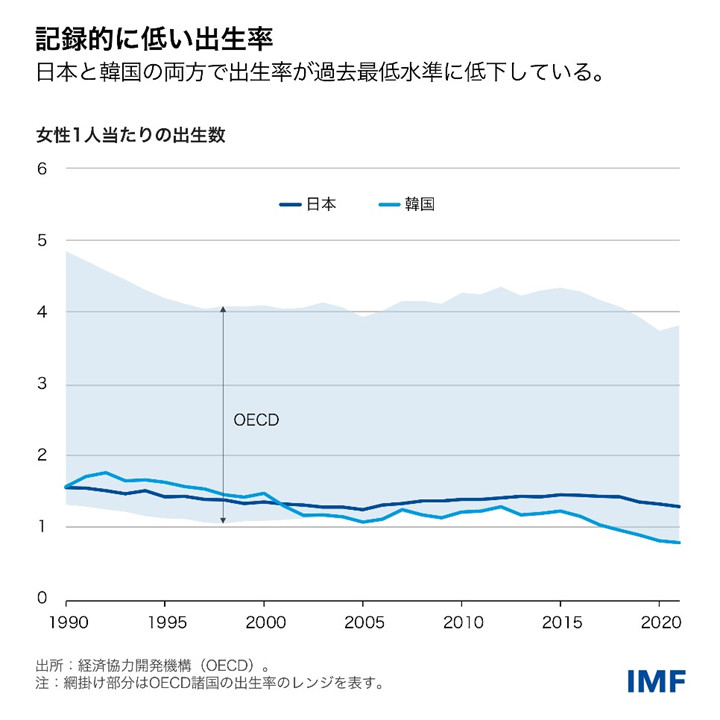

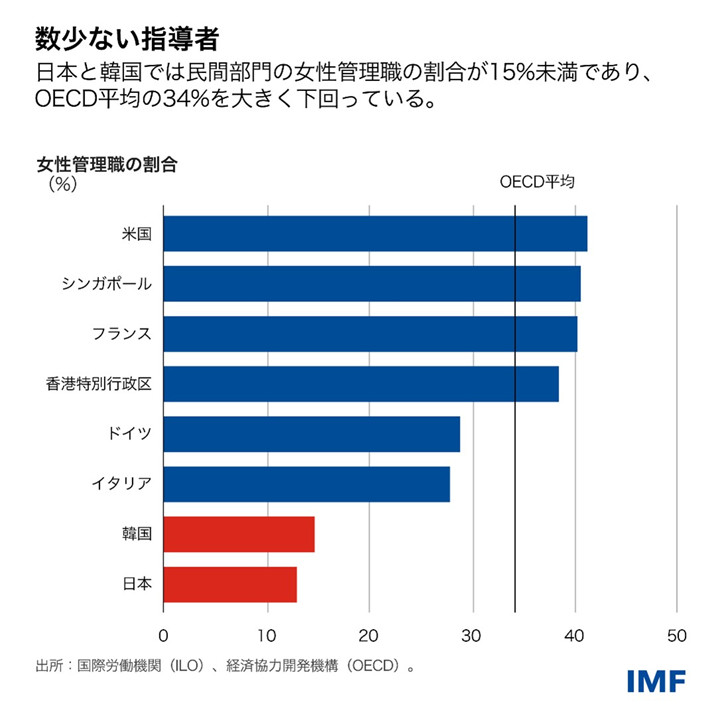

結果として、日韓両国では晩婚や晩産がますます一般的になっており、出生率の低下に大きく寄与している。韓国と日本では、最新の出生率がそれぞれ0.72、1.26と、世界でも最も低い水準である。また、雇用と賃金の面で依然として大きな男女間格差が存在し、指導的な職位に関しては差が特に目立つ。日本と韓国では、上級管理職に占める女性の割合が15%未満であり、G20諸国の中で最低水準である。両国の出生率の低さと男女間格差の大きさに寄与している職場内外の環境としては、どのようなものがあるだろうか。

日韓両国では、社会規範が女性に重い負担をかけている。日韓の女性は、男性よりも約5倍多く無償の家事や介護を担っており、これはOECD諸国の無償労働に関する男女間格差の平均を2倍超上回っている。日韓の父親は、給付がより手厚いにもかかわらず、同等の国の父親に比べて育児休暇の取得が少ない。

さらに、経済学者の間で「労働市場の二重構造」として知られるものは、女性に特に大きな影響を与えている。すなわち、日韓両国では、女性労働者の大部分が、スキル開発やキャリアアップの機会が限られ低賃金である一時雇用やパートタイム雇用などの「非正規」の職に就いている。特に、子どもが幼い間に(通常の勤務時間と福利厚生の仕事を辞めて)労働市場から退出した一部の女性は、非正規でしか仕事に復帰できていない。また、復職した母親は、年功序列の昇進制度によって、一層不利な立場に置かれる。

さらに、日韓では勤務形態が家庭にやさしいものでない場合が多い。両国では、長時間労働や融通の利かないスケジュール、テレワークの使いづらさによって、女性がキャリアと育児のバランスを取ることが極めて困難になっている。

日韓両国の政府は、産休・育休政策の強化などを通じて女性をサポートする措置を講じているが、政府や経済界、そして社会全体によるさらなる取り組みが求められる。

第1に、非正規の雇用条件を少なくし、能力主義の昇進を奨励し、労働力の流動化を促進することによって、女性の雇用とキャリアアップの機会拡大をサポートすることができる。韓国に関するIMFの最近の分析では、正規労働者の退職金を30%減額するだけで、解雇が容易になり男女双方の労働力再配分が促進されるため、女性の労働参加率が0.9%ポイント、生産性の伸びが最大で0.5%ポイントと大幅に高まると試算されている。

キャリア形成をサポートし女性の労働力の流動性を促進する措置によって補完する場合には、さらなる生産性の向上が実現する可能性がある。労働力の配分が効率化するため、男性労働者に対するネットの影響もプラスとなる。日本に関するIMFの最近の研究では、税制や社会保障制度のさまざまな歪みによって、日本では働く女性の大部分を占める副次的な稼得者が労働時間を増やすことが妨げられていることが示唆されている。

第2に、保育施設を一層拡充するとともに、男性の育児休暇取得に関するより強力なインセンティブ付けの仕組みを導入するなどして父親の家庭・育児への貢献を促進することが非常に重要である。日本の出生率は、10年以上前より保育施設の拡充が図られて以降、おおむね安定しており、日本に関するIMFの最近の研究では、保育施設のさらなる整備が出生率と女性のキャリアアップの双方にプラスの影響をもたらすことが裏付けられている。

第3に、テレワークや柔軟な労働時間制度の活用を拡大して職場文化の変革を促進することは、女性の労働参加率の向上を支援するとともに、男性が家庭における責任をより多く分担することを可能にするだろう。

女性の労働参加率上昇はすでに日韓両国においてコロナ禍後の成長回復に寄与しているが、男女格差をさらに是正することで大きな利益が得られると考えられる。IMFの分析では、韓国の男女間の労働時間格差を2035年までにOECD平均に縮小することで、変化がなかった場合に比べて同国の1人当たりGDPが18%押し上げられることが示唆されている。IMFの別の研究では、科学・技術・工学・数学(STEM)分野における日本の大きな格差を解消することにより、同国の全要素生産性の伸びが20%、社会厚生が4%それぞれ高まることが示されている。

日本と韓国では、男女間格差を是正し、文化的規範を次第に変えることを目指す政策が、人口動態の逆風にもかかわらず潜在成長率を高める助けとなるだろう。それはまた、出生率の低下傾向を少しずつ反転させることにも役立ち、両国の女性がキャリアの充実を追求しつつ家庭を持ち、ひいては経済と社会に大きく貢献することを可能にする。

***

浅尾耕平および徐腾腾、徐欣はIMFアジア太平洋局のエコノミスト。詳細については、「Structural Barriers to Wage Income Growth in Japan」や「Women in STEM Fields in Japan」、「Japan’s Fertility: More Children Please」、「Why So Few Women in Leadership Positions in Japan? 」をテーマとする最近のイシューペーパーを参照してください。