新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を抑えるための全面的あるいは部分的な都市封鎖は、世界のあらゆる地域でそうであるように、アジア全域でも労働者と企業に壊滅的な打撃を与えている。とりわけ影響を受けているのが、経済のうち課税や各種政府による規制を一切受けない部門で、社会保険の対象にもならずに働くパートタイムや臨時雇いの労働者だ。「非公式労働者(インフォーマル・ワーカー)」と呼ばれるこうした人々は、劇的な所得減少や生活手段の喪失に直面しやすい立場にある。

非公式労働者はアジア地域の多くの国で労働力の相当部分を占めるが、たいていは病気休暇や失業給付の恩恵を受けられない。医療サービスも利用できないケースが多い。また非公式労働者の多くは貯蓄がなく、あったとしてもごくわずかだ。自営業者や日雇い労働者を中心に、その日暮らしの人が多い。長期間にわたって働けなければ、家族の収入が途絶えるリスクがある。非公式労働者に対しては、失業給付の増額、所得減税、有給病気休暇の延長などによって所得を保護することも、社会保障給付によって救済することもほぼ不可能だ。

何より重要なのはスピードだ。非公式労働者とその家族が(これまで以上の)貧困に陥るのを防ぎ、彼らの生活を守るためには、有効な政策対応を迅速に行き渡らせる必要がある。アジア地域の国々は財政や能力の制約があるにも関わらず、最も弱い立場にある人々を支援するための対策を実施している。しかし経済ショックの大きさを考慮すると、はるかに大規模な支援が必要だ。

非公式経済の割合が高いアジア太平洋地域

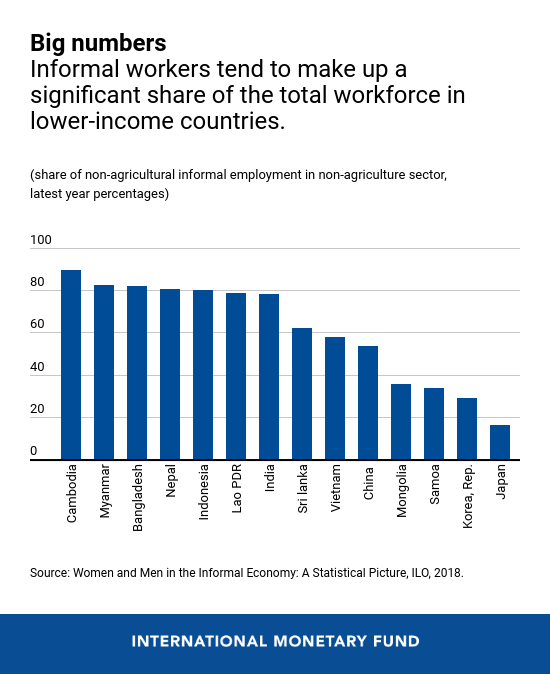

アジア太平洋地域では、非農業部門労働者の60%近くを非公式労働者が占める。この割合は南米や東欧よりも高く、約20%の日本から80%を超えるミャンマーやカンボジアまで幅がある。ここには雇用形態、所得、活動する業種など特徴がまったく異なる多様な労働者が含まれている。たとえば非公式部門と公式部門のどちらに属するかにかかわらず、正式な社会保障制度の対象にならない賃金労働者もいれば、露天商とそれを手伝う家族などの自営業者、日雇い労働者もいる。

非公式労働者は公式労働者と比べて、貧困世帯に属する割合が2倍高い。こうした貧困世帯の一部は政府による給付制度の対象となっているが、新型コロナショックに対応するための給付の対象範囲と金額には、依然として問題がある。

政策対応

地域内の国々が緊急時のセーフティネットを大きく広げる中、新旧さまざまな政策対応が入り混じった状況が出現している。

- 既存の社会福祉制度の拡充

既存制度の一時的な拡大策として、給付対象者の拡大(ベトナム)や給付額の増加(バングラデシュ)が実施されている。ネパールとインドは貧困世帯や非公式部門の労働者に対して、現物支給や現金給付を実施し、インドネシアは貧困世帯への公共料金の補助を増額した。

- 新たな給付の導入

タイはキャッシュレスのデジタル決済プラットフォーム(「プロンプトペイ」)を活用して、農業部門で1000万人、それ以外で1600万人にのぼる社会保障制度の対象となっていない労働者に対し、3か月間にわたって現金153ドルを給付する制度を導入した。ベトナムは納税や公共料金請求の情報を利用して、非公式部門の世帯や、一時的に事業を停止しなければならなかった自営業者に新たな現金給付を実施している。

- 公共事業による雇用提供プログラム

フィリピンでは非公式労働者に対する緊急雇用対策として、隔離対象地域での最も基礎的な医療サービスの支援を実施している。

- 雇用維持を通じた生活手段の確保

小規模事業者に事業存続のための支援を実施する。たとえばマレーシアは従業員5人未満の零細事業者のための特別給付を導入した。

将来に向けて

パンデミック後のアジア地域における「ニューディール政策」

新型コロナウイルスの大流行は、アジア地域において非公式労働者や弱い立場にある世帯を保護することの難しさを浮き彫りにした。しかし今回の異例の事態は、長年にわたって存在してきた医療などの基本サービス、金融、デジタルエコノミーへのアクセスにおける格差を解消し、非公式労働者への社会的保護を改善する機会でもある。

インターネット、モバイル、デジタル決済プラットフォームが過去にないほど幅広い層の手の届くものとなる中、今回のパンデミックによって教育の提供や社会福祉に関するこれまでの常識はすでに崩れようとしている。今、非公式労働者が必要としているのは、パンデミックのもたらした経済的影響に対して当面の社会的保護を提供すると同時に、未来に向けてより強固なセーフティネットの基礎を据える「ニューディール政策」だ。これはどうすれば実現できるだろうか。

- 基本サービスの整備

国際援助や国内で資金が手当てできれば、アジアの発展途上国は公衆衛生のインフラ強化や範囲拡大、清潔な水また下水設備の不足の解決など、効果的な公衆衛生対策を実施すべきだ。

- 包摂的セーフティネットの拡大整備

各国政府はインドの生体認証システム「アダハー」のような個人識別番号制度やデジタル技術を活用することにより、社会保障制度を最も危険にさらされている人々に迅速かつ効率的に届けられ、危機においては保障を充実させることができる。「全員に現金を給付する」という一律給付への要求は抑え、合理的な財政コストで最も弱い立場にある人々に十分な支援を提供することを目標とすべきだ。

- デジタル設備や回線容量の拡充に投資する

どの発展途上国においても、教育や金融サービスでのデジタルプラットフォームの利用可能性を広げることで、誰もがより平等に、そしてこれまで以上にサービスにアクセスできるようになる。

アジア地域に広がる非公式経済の問題を解決するためには、事業環境の改善、煩雑な法律上および規制上の障害(特に起業に関する障害)の撤廃、税制の適正化に向けた包括的対策も必要だ。具体的政策は各国の状況によって異なるが、非公式労働者を社会の基本的なセーフティネットに迎え入れ、その生産性を高めることを目標とすべきである。

*****

エラ・ダブラ=ノリスはIMFアジア太平洋局のアジア第1課の課長でIMFのベトナム訪問団長を務める。以前には、財政局で課長として勤務し、構造改革や生産性、所得格差、財政の波及効果、債務、人口動態に関する業務に取り組んだ。IMFでの勤務開始後からこれまでに多くの先進国、新興市場国、低所得国を担当し、様々なテーマについて広く発表してきた。また、世界経済カウンシルにもメンバーとして貢献している。デリー・スクール・オブ・エコノミクスの修士号、テキサス大学の博士号を取得。

李昌鏞(イ・チャンヨン)はIMFアジア太平洋局長。IMFでの勤務前にはアジア開発銀行でチーフエコノミストを務めた。アジア開発銀行では、経済動向や開発トレンドについての情報発信を担当するとともに経済調査局を統括した。韓国の大統領直属G20首脳会議準備委員会企画調整団長も務めた。金融委員会への任命前には、ソウル大学の経済学教授、ロチェスター大学の准教授。また、青瓦台(大統領府)、財政経済部、韓国銀行、証券保管振替機構、韓国開発研究院などで、韓国政府の政策アドバイザーとして活躍。主要な関心分野はマクロ経済学、金融経済学、韓国経済。こうした分野で幅広く論文を発表してきた。ハーバード大学で経済学博士号を取得。ソウル大学で経済学士号取得。